《中庸》说:自诚明,谓之性;自明诚,谓之教;诚则明矣,明则诚矣。读到这一段,很多人就会困惑不解:到底啥叫“自诚明”?啥叫“自明诚”?“自诚明”为啥“谓之性”?“自明诚”为啥“谓之教”?又为啥“诚则明矣,明则诚矣”?读着象绕口令一样的经典,再看看古往今来那些学者们的注释,感觉有点晕,说的都很玄乎。也不知道那些为《中庸》作注的人,自己到底搞懂了没。今天,我想抛开那些云山雾罩的注释,借用一个例子来谈谈自己对这段话的理解。

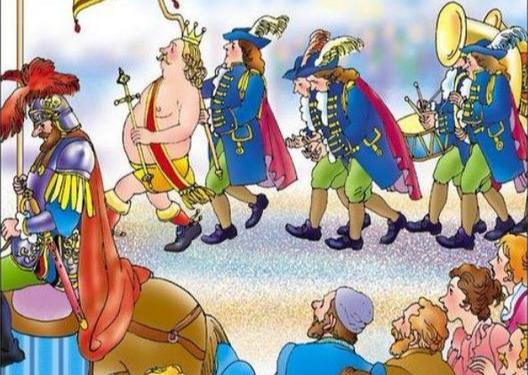

所用的例子:《皇帝的新装》。这个童话故事大家都耳熟能详,我不再详述。这里要问的是:为什么一个小孩能把真话说出来,而皇帝、大臣、包括游行一开始路两旁的百姓,他们就不能把真话说出来?

道理很简单,小孩没有经过世风的污染,眼睛是纯真的,看到什么就说什么。对有些事情,他们总是直言不讳,绝不会看大人的脸色行事。所谓童言无忌。他们不担心别人说他“愚蠢”,不害怕皇帝说他“不称职”,他们只是诚实地遵从自己内心基本的是非判断来行事,这就叫“诚”。从“诚”出发自然明白应该如何行事(看到没穿衣服就说没穿衣服),这就是“自诚明”。上天赋于我们的“人性”中,就有“是非之心”。真诚地遵照“是非之心”的指示,我们自然明白该怎么做,就是“自诚明”。这种“自诚明”的状态实际上是上天赋于我们的“人性”所自然生发出来的状态。所以说“自诚明,谓之性”。

那路两旁的百姓为什么一开始也没人讲真话?因为他们怕别人说他“愚蠢”。那后来为什么都说了真话?因为有那个小孩的真话的提示。小孩说的真话,象一阵清风,吹散了原来笼罩在众人心上的谎言的迷雾,让他们的心重新回到原本明察事理的状态。他们觉悟后,马上真诚地遵从自己内心真实的判断来行事,都说出了真相,这就叫“自明诚”。而老百姓的这个“诚”显然是先“明”之后的“诚”,而这个“明”是受小孩教育的结果,所以说,“自明诚,谓之教”。

象那个小孩一样,他一开始就真诚地遵从自己内心基本的是非判断行事,他自然就知道事情应该怎么做(其实是怎么说),这就是“诚则明矣”。象那些百姓一样,他们一旦真正明白了事理,自然也会遵从自己内心真实的判断去做,所以说“明则诚矣”。相反,故事中那个皇帝,他后来也意识到大家的话是对的,自己实际上是在光着屁股游街,但他仍然决定把街游完。他似乎是“明”了,但还不“诚”。其实是他仍没有“明”。笼罩在他心头的迷雾,除了骗子的谎言,还有一层:他自己认为做皇帝应有的尊严。当众认错,有损圣明。这是他的“私欲”。这层迷雾仍罩在他心头,让他觉得游行必须要继续下去。因此他摆出一副更为骄傲的神气,把笑话进行到底。